学びの紹介 3年:続・日常を心理学する

7月25日に社会・臨床心理学研究法(2018年度以降入学生は心理学研究法に科目名変更)の研究発表会が行われました。調査して結果がわかって終わりではなく、その結果を伝えることも研究のうちです。各グループはこの発表会に備え、研究の概要をポスターにまとめたり、原稿を作り、発表の練習を行ってきました。

発表会当日の様子について、TA(ティーチングアシスタント:大学院生による授業サポート)の須藤がレポートします。

先生にみてもらいながら、発表会の直前まで念入りに練習をしているようです。このグループはLINEの時と対面の時の攻撃性の表し方の違いについて研究を行いました。

「SNSの利用方法と精神的健康の関連について」という研究発表です。学生もほかのグループの発表について興味深そうに聞いています。

時間的な制約が購買意欲に及ぼす影響について研究をしたグループの発表です。先生が聞いています。

恋愛関係での依存と過度に相手に合わせようとする傾向とメンタルヘルスとの関連です。恋愛については複数のグループが研究を行っていましたが、グループによって切り口が違って面白いです。

キャラを演じるストレスと友人関係満足度との関連についての発表です。先生からの質問を受けているようです。

大学生における美意識のとらえ方についての研究を行ったグループです。絵を使っており、わかりやすいポスターでした。

SNS利用と性格特性の関連についての発表について研究を行っています。LINEのトーク画面を模したポスターになっており工夫が施されています。

女子大生の恋愛依存傾向と対人関係において同調することとの関連についての発表です。先生から分析方法についてアドバイスをいただいています。

よいことを3つ書くこと(three good things)がポジティブ思考に及ぼす影響についての発表です。仮説通りの結果が出なかったことについての考察を質問され、回答しています。

兄弟の有無が攻撃性、親への独占欲に及ぼす影響についてという研究テーマで発表をおこなったグループです。先生から結果について質問を受けています。

「高齢者による配偶者殺人事件」というテーマで研究をおこなったグループです。裁判を傍聴し、それについて分析するという珍しい研究でした。心理学の調査方法や分析方法の多様性がわかります。

「ふられるよりふるほうがまし?」というテーマで失恋ストレスの対処法について発表をしています。キャッチ―なタイトルで絵が多くわかりやすいポスターを作成していました。

* * * * * 3か月という短い期間で研究テーマを考えることから研究発表までを行うという非常にハードな内容ですが、研究の流れが身につきます。そして、約1年かけて行う4年次の卒業論文でもこの授業は役に立ちます。ここでのテーマがそのまま卒論につながる人もいます。また、グループで同じ研究を行うことでグループ同士の仲も深まります。

この授業によって、自分たちの興味のあることについて研究することで、研究の面白さについて学ぶことができます。それは論文制作だけ役立つのではなく、日常の出来事の疑問について考えることが楽しいと感じるようになるかもしれません。

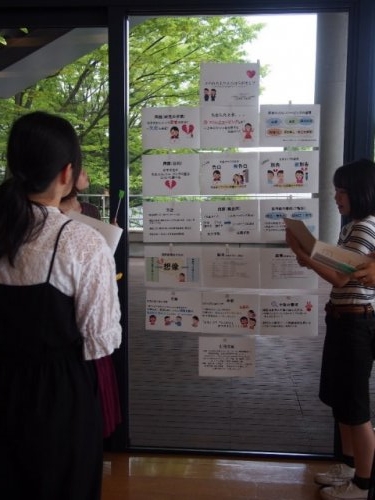

◆研究発表会のポスター展示について◆

多摩キャンパスで行われるオープンキャンパスでは、専攻関係資料展示コーナーにて研究発表会のポスターなどが展示されています。学生スタッフが案内していますので、気軽にご覧ください。

当日のタイムテーブル(8月10日・24日 多摩キャンパス開催)

◆関連記事◆

学びの紹介 3年:日常を心理学する